1907年8月10日-1984年2月5日

—党团之声问答系列—

★ 前言 ★

为强化红色教育,增强民族自豪感,培养学生红色思维,传播革命先烈英雄事迹,我校团委设立党团之声栏目。

本栏目将使用文字,声音,问答等多种方式为您带来不一样的党团史教育活动。

本期党团之声栏目将为您带来“革命功臣——粟裕”欢迎您的收听。

大将简介

简介

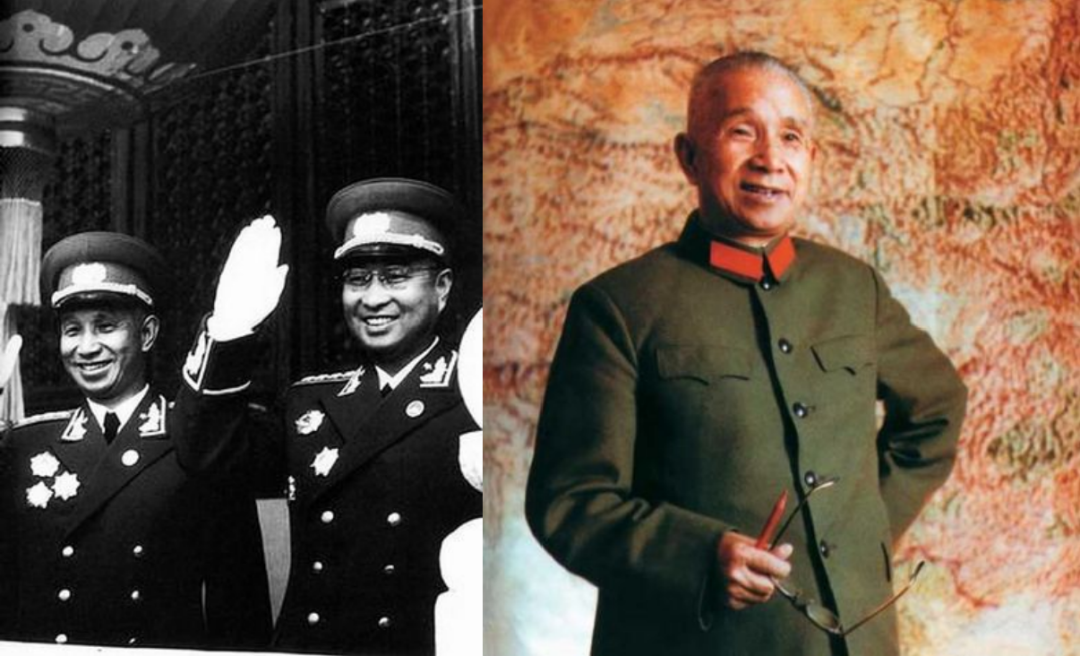

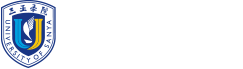

粟裕(1907年8月10日-1984年2月5日),侗族,生于湖南会同。中国卓越的无产阶级革命家、杰出的军事家、战略家,中国人民解放军大将,位居十大将之首。1927年加入中国共产党,参加南昌起义,后进入井冈山,参加历次反“会剿”和全部五次反“围剿”战争。长征时留在南方组织游击战争。抗日战争期间,任新四军第二支队副司令员、江南指挥部和苏北指挥部副指挥。1941年任新四军第一师师长,后兼第六师师长。解放战争期间,任华中野战军司令、华东野战军副司令、代司令员兼代政委等职,主要指挥高邮战役、陇海线徐(州)海(州)段战役、苏中战役、孟良崮战役、济南战役、淮海战役、渡江战役、上海战役等。中华人民共和国成立后,历任中国人民解放军总参谋长、中国共产党中央军事委员会常委、第五届全国人大常委会副委员长等职。1955年9月27日,被授予大将军衔,并授予一级八一勋章、一级独立自由勋章和一级解放勋章。

人物生平

1946年6月蒋介石发动全面内战后,中共中央采纳粟裕的建议,改变太行、山东、华中3支大军同时出击外线的计划,同意华中野战军主力先在苏中内线作战。粟裕大将1946年7月中旬,国民党集中正规军50万人,向华东解放区的华中野战军聚集地发起进攻。粟裕、谭震林指挥华中野战军19个团3万余人奋起迎击。分两个阶段作战,历时45天,歼灭国民党军6个旅、5个交通警察大队共5.3万人(国民党军五分之二兵力),取得了在内线歼灭美械装备的国民党军的初步经验,是人民解放军在解放战争初期取得的重大胜利之一。

1947年1月,粟裕率华东野战军先后发起了宿北战役、鲁南战役、莱芜战役、泰蒙战役、孟良崮战役等,共歼国民党7个军(整编师)和1个快速纵队。其中,1947年5月歼灭国民党号称“王牌军”的整编第74师。人民解放军转入战略进攻后,率华东野战军主力挺进鲁西南,掩护晋冀鲁豫野战军主力南下大别山。

1948年9月11日,被任命华东野战军总指挥。9月16日,发起济南战役,24日胜利结束,全歼济南守敌10.4万余人。在阻援打援战场上,国民党援军迟迟不敢北上增援,华东野战军不战而胜。1948年11月6日,粟裕率华东野战军发起淮海战役。该战役共投入解放军66万,地方部队40万。在战役中,粟裕指挥华东野战军作战,歼灭国民党军44万余人,解放军伤亡13万余人。

1949年4月下旬,他指挥的渡江战役解放了南京、杭州。5月指挥上海战役,在上海外围歼敌主力8个军。先后兼任上海市军管会副主任、南京市军管会主任、南京市市长、华东军政委员会副主席。

人物事迹

主要事迹

粟裕一生先后6次负伤,其中在武平和水南作战中,头部两次负伤;在硝石与敌作战以及在浙西遂安向皖赣边的转战中,手臂两次负伤;1929年攻占宁都时,他臀部负伤;1936年在云合开展游击战中,他脚踝负伤。残存在他头颅中的三块弹片,就是在水南作战中留下的。1984年2月5日他逝世后,家人从他火化的头颅骨灰中,竟发现了三块弹片。2003年,军事科学院筹建院史馆,粟裕大将夫人楚青亲自把其中一枚弹片赠送军事科学院院史馆陈列,把另两枚交给大儿子粟戎生保管。