“人是为活着本身而活着,而不是为了活着之外的任何事物所活着。”

——揭示了生命的本质意义在于“存在”本身。

欢迎来到我们的新栏目——书籍艺术的浩瀚世界。在这里,我们将一起探索书籍的迷人光芒。从历经岁月淘洗的传世名著到映射当下生活万象的当代佳作,每一部作品都是艺术文明的展现。让我们深入剖析书籍的内容,找到作者灵感乍现的艺术瞬间,细品文字间的精雕细琢。书籍不仅是文字的集合,它更是艺术的贮藏室 ,任读者肆意品味。此刻,让我们一起启程,纵身跃入书籍构建的艺术宇宙。

作者简介

余华,中国当代著名作家,1960年出生于浙江杭州海盐县,高考落榜后曾从事牙医工作,后转向文学创作。1983年开始发表作品,逐渐成为中国先锋文学的代表人物。他的作品以深刻的人性洞察和现实批判著称,代表作包括《活着》《许三观卖血记》《兄弟》等。《活着》是其最具国际影响力的作品,被翻译成40多种语言,曾获意大利格林扎纳·卡佛文学奖(1998年)和法国文学与艺术骑士勋章(2004年)。

创作背景

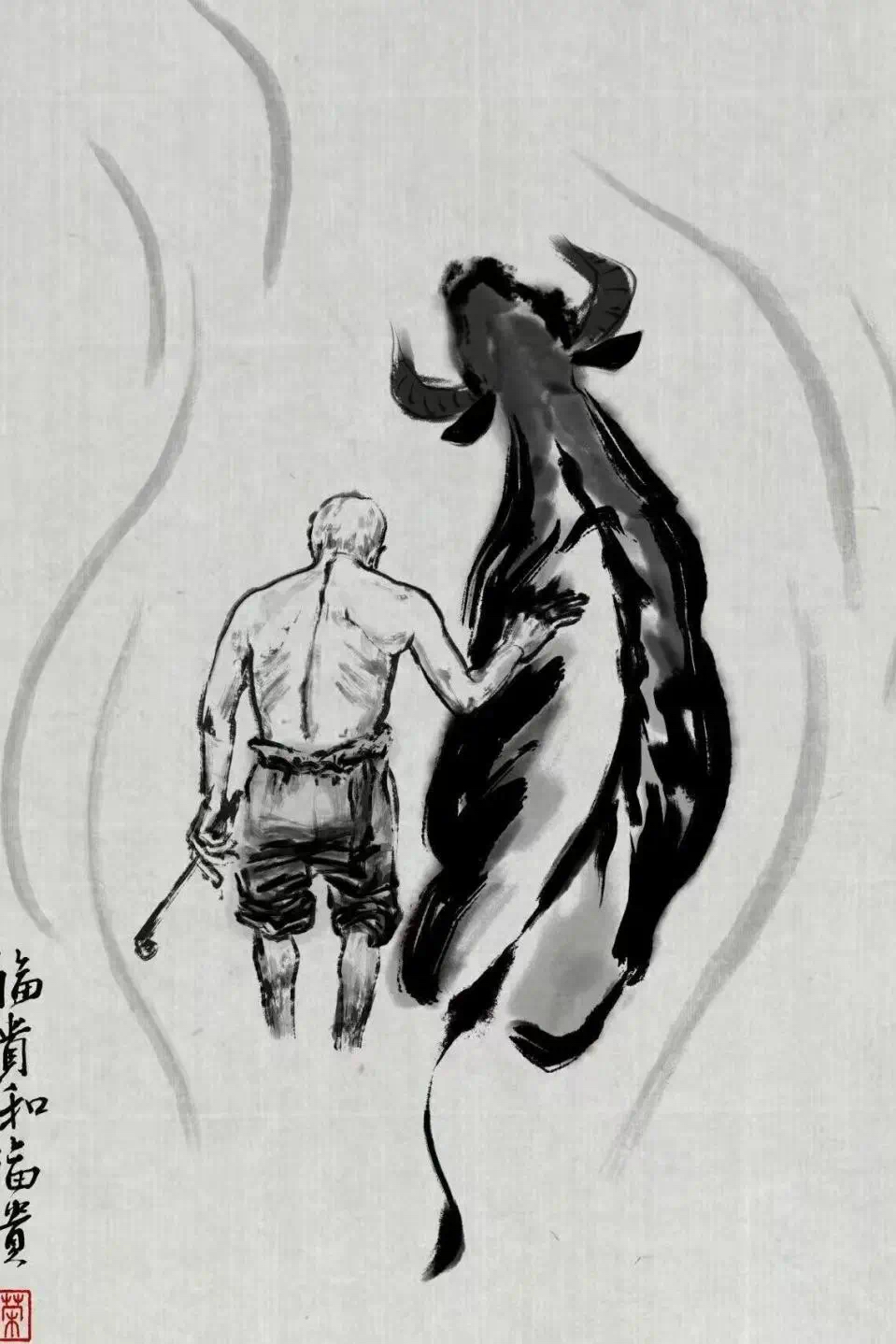

《活着》的创作灵感源于余华听到的一首美国民歌《老黑奴》。歌曲中老黑奴历经亲人离世却依然保持乐观的态度,深深触动了余华,促使他思考“人为何而活”的命题。小说以中国近现代历史为背景,通过农民福贵的一生,展现普通人在动荡时代中的生存韧性。

余华在访谈中提到,他试图通过福贵的故事表达“人是为活着本身而活着”的哲学思考,而非为外在的功利或意义。这种对生命本质的探索,使得作品超越了特定历史语境,具有普世价值。

推荐理由

对生命本质的深刻探讨

小说通过福贵历经家破人亡、贫困与动荡的一生,追问“活着的意义”。余华未给出明确答案,却让读者在福贵的坚韧中领悟:生命的意义或许就在于“活着”本身,即对苦难的承受与对希望的坚守。

历史与个体的双重叙事

福贵的命运与中国近现代历史紧密交织,从地主少爷到贫农,再到失去所有亲人,其经历折射出大时代对普通人的碾压与重塑。这种“小人物见证大历史”的视角,使作品成为一部浓缩的社会寓言。

文学价值的普世性

尽管背景植根于中国乡土,但《活着》探讨的生死、苦难、人性等主题具有全球共鸣。福贵的形象超越了国界,成为人类共同生存经验的象征。

简洁而富有张力的语言风格

余华以白描手法叙述悲剧,语言质朴却极具感染力。例如描写福贵儿子有庆死亡时,仅用“月光照在路上,像是撒满了盐”的比喻,将悲痛化为诗意的画面。

总结

《活着》是一部兼具文学深度与人性温度的作品。它不仅是一部个人苦难史,更是一曲关于生命尊严的赞歌。余华用冷静的笔触撕开历史的伤疤,却让读者在绝望中看到希望,在虚无中触摸到生命的重量。正如书中所言:“活着的力量不是来自喊叫或进攻,而是忍受。” 这种对生存本质的叩问,使其成为跨越时空的经典。

在当今充满焦虑与不确定性的时代,《活着》提醒人们珍视生命的韧性。福贵的故事不仅是历史的回响,更是一剂治愈现代心灵的精神良药——即使身处绝境,也要“纵踩淤泥,心向光明”。

今天的艺术之书就到这里了,如果你喜欢我们的节目,欢迎关注三亚学院青春USY公众号,我们下期再见,愿各位似苍松傲立霜雪,似翠竹扎根岩缝;在逆风行舟时,自己的双桨也能翻涌起破浪的力量。