推荐书籍--《乡土中国》

欢迎来到我们的新栏目——书籍艺术的浩瀚世界。在这里,我们将一起探索书籍的迷人光芒。从历经岁月淘洗的传世名著到映射当下生活万象的当代佳作,每一部作品都是艺术文明的展现。让我们深入剖析书籍的内容,找到作者灵感乍现的艺术瞬间,细品文字间的精雕细琢。书籍不仅是文字的集合,它更是艺术的贮藏室,任读者肆意品味。此刻,让我们一起启程,纵身跃入书籍构建的艺术宇宙。

——从泥土中走出的荣耀文明

“从基层上看去,中国社会是乡土性的”

*在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会:一种是没有具体目的,只是因为在一起生长而结合的社会;一种是为了要完成一件任务而结合的社会。通俗的来讲,前者是礼俗社会,后者是礼法社会 。

作者简介

费孝通(1910年11月2日—2005年4月24日),江苏吴江(今苏州吴江区)人,中国著名社会学家、人类学家、民族学家和社会活动家,中国社会学与人类学奠基人之一。1938年获伦敦政治经济学院博士学位,其博士论文《江村经济》被学界誉为“人类学实地调查和理论发展中的里程碑”。他长期致力于中国农村、小城镇及少数民族地区发展研究,提出“志在富民”的学术宗旨,倡导“文化自觉”“美美与共”等重要理念。曾任第七、八届全国人大常委会副委员长,第六届全国政协副主席,民盟中央主席,中国社会学学会会长。1982年当选伦敦政治经济学院院士,1988年获联合国《大英百科全书》奖。2019年,其代表作《乡土中国》被编入高中语文统编教材。2005年4月24日在北京逝世,享年95岁。

01创作背景

一、直接背景:西南联大的授课背景

抗战时期,费孝通曾在西南联大任教。当时他主讲“乡村社会学”去发现了无法完全解释中国乡土社会的独特性(如熟人社会、礼治秩序等)。于是他结合课堂讲义,将对中国基层社会的观察整理成一系列短文,后来集结为《乡土中国》。

二、核心动因:回应“中国社会本质”的时代命题

近代中国自鸦片战争后陷入“传统与现代的冲突”,40年代更是处于抗战胜利后、社会结构剧烈变动的节点:城市近代化加速,但全国80%以上人口仍生活在乡村,乡土社会是中国的“底色”。费孝通希望通过剖析乡土社会的核心逻辑(如差序格局、礼俗社会、无讼观念等),回答“中国到底是什么样的社会”“传统如何影响现代转型”等根本问题,为理解中国社会提供本土化的理论框架。

三、学术基础:长期田野调查的实践积累

这些实践让他跳出书本理论,能从中国乡村的真实生活(如农耕方式、宗族关系、日常交往)中提炼出“乡土性”的核心特质。加速,但全国80%以上人口仍生活在乡村,乡土社会是中国的“底色”。费孝通希望通过剖析乡土社会的核心逻辑(如差序格局、礼俗社会、无讼观念等),回答“中国到底是什么样的社会”“传统如何影响现代转型”等根本问题,为理解中国社会提供本土化的理论框架。

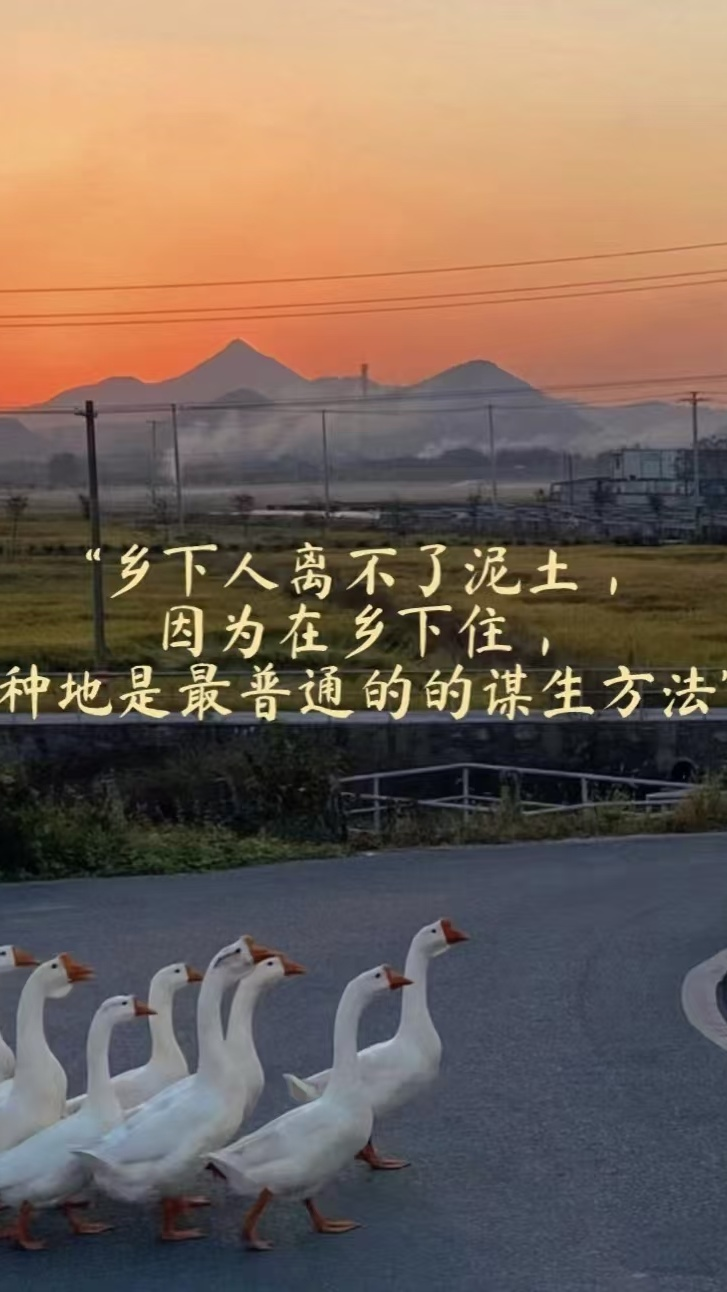

“土气”成了骂人地词汇,“乡”也不再是衣锦荣归地去处了

02情感内核方面

一、差序格局:像往水里扔石头的人际关系

咱们乡土里的人情,就像往池塘里扔块石头——以自己为中心,一圈圈波纹荡开,近的是家人宗族,远的是同乡邻里,越远交情越淡。

费孝通说的“差序格局”,其实就是咱们过日子的实在事儿:遇事先找亲戚,族里的长辈说话比外人管用,哪怕是同村的,也比外乡的更热络。这“圈子”里的亲疏,既是帮衬的底气,也常带着“私心”——自家的事儿总比旁人的急。

二、乡土里的“规矩”:不用写在纸上的信任

村里谁家办事,不用签合同,老辈传下来的理儿搁那儿,答应了的事儿没人反悔——不是讲法律,是这日子过熟了,谁也不会坏了常有的规矩。乡土社会离不了“土”,种地的人哪儿肯轻易挪窝?祖祖辈辈住一块儿,闭着眼都知道街坊啥脾气。遇上事儿不靠“打官司”,找族里老人评理就行;啥时候播种、咋修农具,不用翻书,跟着长辈学就行——这不是“落后”,是熟人间攒出来的踏实。

三、乡土遇上现代:老日子和新规矩的拧巴

现在年轻人往城里跑,村里的老人说“规矩越来越乱”——以前借东西递根烟就行,现在办事得看合同;以前族长说了算,现在得讲“公家的理。”城里的“陌生人规矩”撞上来,乡土里的老习惯就慌了:邻里吵架不再只听老人的,打工攒的钱要存银行(不是塞炕席底下),连过年走亲戚,也多了“没话找话”的生分。这不是乡土“不好了’’,是咱们过日子的法子,正跟着世道变。

03推荐理由

一、有最短的篇幅抓准中国社会的“文化基因”

全书仅百余页,没有晦涩理论,全是“接地气”的核心概念:“差序格局”解释中国人为何“讲关系、重人情”,“礼治秩序”说清传统社会为何“重情理、轻规则”,“血缘vs地缘”点透我们对“根”的执念。这些概念就像“钥匙”,能瞬间解开生活里的困惑——比如为啥职场讲“圈子”、春节必返乡、遇事先找“熟人”。

二、穿越70年,依然能解释当下的中国

虽然写于1940年代,但书中讲的“乡土基因”至今没消失:城市化再快,“人情社会”的影子仍在;法治推进中,“情理与规则”的博弈仍每天上演。读它不是怀旧,而是帮你看清:现在的很多社会现象(比如“内卷”“躺平”背后的人际压力、家族群的维系),都能在乡土根源里找到答案。

结语

乡土中国》的真,是踩在泥里的实在:那些“石头投水”的人情、“不用合同”的信任,是咱祖辈过日子的底色。如今乡土的波纹撞上城市的霓虹,老规矩虽慌了神,可那根连着土地的筋,还攥在每个从乡村走出来的人手里——这不是过去的尾巴,是日子里长出来的根。

今天的艺术之书就到这里了,如果你喜欢我们的节目,欢迎关注三亚学院青春USY公众号,我们下期再见,愿咱们都像乡土里的老树根——既能扎进生活的实土里,稳稳当当;也能顺着日子的风,长出新枝桠。往后的日子,有人懂你的“老规矩”,也有人陪你碰“新日子”的杯。